- ホーム

- Brand Concept

Serendipity and Japanity

Serendipity

and

Japanity

本事業では、地域の

「ここにしかない」文化を誇りに想い研究し、

別の価値あるものに地域産業を以て

トランスファレンス(転嫁)し、

Serendipityの精神を元に、

再び地域資源に変換し還元することを

ミッションとしております。

また、製造業が盛んな日本全国の

どの地域にでも現存する鉄工業等、

所謂「まち工場」において、

「誰でもやれることを

誰にもできないところまでやり切る。

凡事徹底すれば非凡になる。」

と決意し、工業者自らデザインや

ブランディングを行い、

Japanityを意識した商品を

開発、製造いたします。

*

Japanity(ジャパニティ)とは、

「誰しもがやっていることを追いかけて、

必然のところで発見する能力」を言い、

海外の学者が日本人の研究者を

揶揄して作られた言葉です。

対義語のSerendipity(セレンディピティ)は

「何かを探しているときに、

探しているものとは別の

価値あるものを見つける能力」

を言います。

Background

背景

富山県砺波地方に伝わる夜高祭では

祭りの主体となる行燈を町内単位として

地域住民が独自で製作しており、

その技術やノウハウを約300年以上

子から孫へと各町内で歴々と伝承しています。

祭りでは行燈の細工や色合い、

デザイン性等を地域間で競い、

評価、褒賞を行う内容もあることから、

市民それぞれに独自の

ものづくりの技術や独特の色彩感覚、

造形感性が生まれ、それを後世に渡り

長年培っています。

それによりこの地域には、

ものづくりの楽しみや精神、

日本文様や日本文化の良し悪しの感覚を、

幼少より持つ人が多く存在しており、

その感覚は日本全国及び

世界でも大変珍しいこと、

地域であるということに気づきました。

「祭り」はその地域独自、独特の

風土や風俗が起因となった

文化的活動であります。

それらは、他の地域にはない、

マネのできないものだからこそ、

それぞれの土地で

歴々と継承されてきたのだと仮定し、

「模倣できないもの」と

「現代の生産技術や仕組み」を組み合わせれば

その土地独自の希少性のある製品や商品が

出来るのではないかと考えました。

また、この祭りに携わる「人」自身も

希少性のある特性を持ち合わせており、

そういった方々の

この土地にしかない感性を積極的に活用し、

独自のアイデアやデザイン性を強みに

製品開発を行えば、

まちづくりや新たな地域資源開発に

貢献できるのではと考えました。

地域からのSerendipity

~伝統紋様から着眼した新しいデザイン~

Tesse Hongoの製品の一部は、「麻の葉柄」や「七宝柄」等、日本の伝統紋様の「美」に着眼をしたデザイン、設計となっています。

これは、富山県砺波地方に伝わる祭りの独特の文化からヒントを得たデザインであり、夜高行燈や曳山を彩る柄の構成や配置のセンスなどは300年以上の長年に渡り、この地域、祭り独自の色彩感覚、造形感性を形成してきました。

Tesse Hongoでは、そのデザイン意識や美意識を製品に応用することで、他の地域や他社、国外までマネのすることができない唯一無二な製品アイデアを創出いたします。

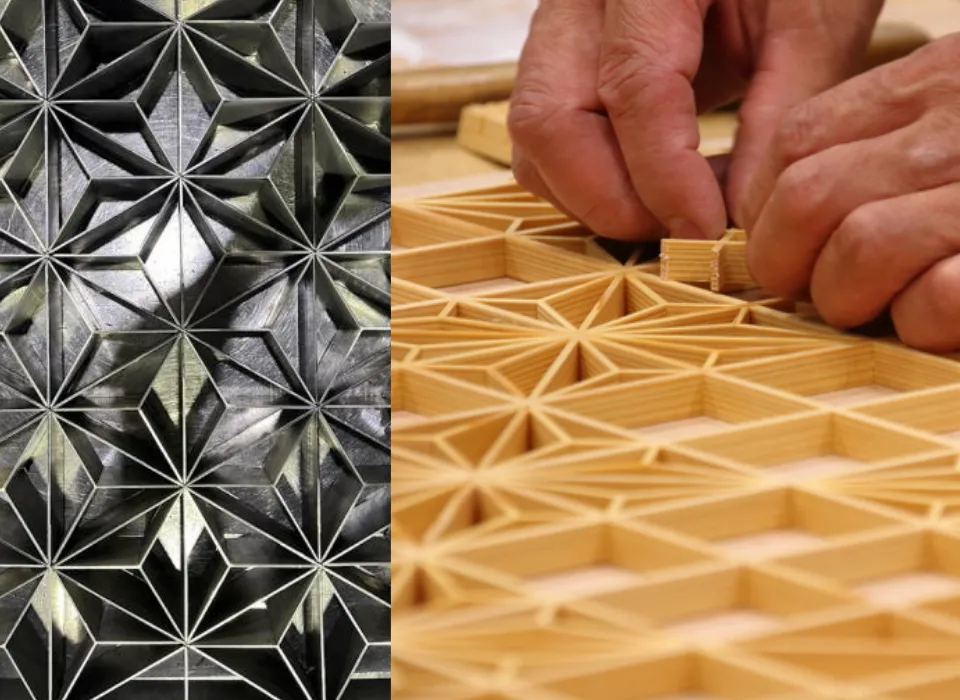

鉄工をJapanity化

~組子細工を応用した加工技術~

日本伝統紋様である和柄の立体化は、日本の伝統工芸である木工組子細工にて古より表現してきました。

Tesse Hongoではその組子細工を新たに鉄で立体的に表現することに挑戦いたしました。(特許取得)

鉄製立体化することで、従来は鑑賞する要素の強い木製組子には無い、耐久性、耐火性、耐重性、耐震性を備えることになり、家具や手摺、インテリア、エクステリア、建材等の加重が掛かる製品や、屋外で使用する製品に装飾や強度増加の応用ができます。

また、比較的大きな製品(オブジェや擁壁等)や装飾と強度が必要な場面にも採用することができ、より生活汎用の可能性が高い製品を提供することができます。

地域人の強み

富山県砺波地方の夜高祭はその山車や行燈を、町内単位として地域住民が独自で製作しており、その技術は300年以上子から孫へと各町内で歴々と伝承しています。

祭りではそういった技術やデザイン性を地域間で競い、評価、褒賞を行う内容もあることから、この地域には市民それぞれに独自のものづくりの技術や独特の色彩感覚、造形感性を長年に渡り培ってきました。

それによりこの地域には、ものづくりの楽しみや精神、日本文様や日本文化の良し悪しの感覚を幼少より持つ人が多く存在していることをTesseHongoは着目いたしました。

そういった方々の感性を積極的に活用し、独自のアイデアやデザイン性を強みにし、製品開発を通しまちづくりや新たな地域資源開発に貢献していきたいと考えております。

夜高祭りとは

富山県砺波地方を中心に伝承される祭の一つで、和紙と竹でできた夜高行燈を立て、田祭りや神事を行う。起源は南砺市福野にあり、福野開町の際に伊勢神宮からの分霊を迎えるにあたり、行燈を手に手に持って出迎えたのが由来で、現在も春季祭礼の神事として福野夜高祭が行われているが、砺波・南砺地方では6月初旬に、田植えが終わり休みを取るという意味の「ヤスンゴト」(休んごと)といわれる習慣があり、砺波夜高祭りと小矢部市の津沢夜高あんどん祭、庄川観光祭(庄川夜高行燈)など各地で行われる夜高祭は、神事と異なりこの時期に合わせ各地で五穀豊穣 、豊年満作を願う田祭りとしておこなっているもので、福野から伝わったものと考えられる。竹と和紙と染料を主な材料として作られた夜高行燈と呼ばれる赤を基調とした高さ約6mの大行燈と小行燈が勇壮に練り歩く。夜高行燈は町民達の手作りによるもので、完成までに3、4ヶ月も要する。このこともあり、人々の夜高祭りに懸ける想いは強い。夜高行燈は、摺木(ずりき)といわれるソリ状の木材に、立方体の小さな2つの車輪が付いている台車を組み、その台車に練り回すための台棒(練り棒ともいわれる)に太い2本の丸太に横棒を井桁に組む。台車中心に心木を刺し、その心木には下側から「祝田祭(砺波では「御神燈」と書く町は非常に少ない)」や「新富町」「太郎丸上村」など町名・常会名が書かれた田楽(でんがく)といわれる長方形の立方体の行燈、その前後には吊物といわれる行燈、その上に傘に水引幕を張った腰巻(傘鉾〔かさぼこ〕)、そして最上部には山車といわれる御所車や神輿、舟形を模った行燈がのせられている。田楽、釣り物、山車は、数ヶ月掛け木枠や竹枠針金を用い立体的に形を作り、和紙に色とりどりの彩色を施し最後に蝋引きを施し貼る。夜になり中に火が燈ると、山車や吊物が鮮やかに立体的に浮かびあがる。

夜高祭りとは

富山県砺波地方を中心に伝承される祭の一つで、和紙と竹でできた夜高行燈を立て、田祭りや神事を行う。起源は南砺市福野にあり、福野開町の際に伊勢神宮からの分霊を迎えるにあたり、行燈を手に手に持って出迎えたのが由来で、現在も春季祭礼の神事として福野夜高祭が行われているが、砺波・南砺地方では6月初旬に、田植えが終わり休みを取るという意味の「ヤスンゴト」(休んごと)といわれる習慣があり、砺波夜高祭りと小矢部市の津沢夜高あんどん祭、庄川観光祭(庄川夜高行燈)など各地で行われる夜高祭は、神事と異なりこの時期に合わせ各地で五穀豊穣 、豊年満作を願う田祭りとしておこなっているもので、福野から伝わったものと考えられる。竹と和紙と染料を主な材料として作られた夜高行燈と呼ばれる赤を基調とした高さ約6mの大行燈と小行燈が勇壮に練り歩く。夜高行燈は町民達の手作りによるもので、完成までに3、4ヶ月も要する。このこともあり、人々の夜高祭りに懸ける想いは強い。夜高行燈は、摺木(ずりき)といわれるソリ状の木材に、立方体の小さな2つの車輪が付いている台車を組み、その台車に練り回すための台棒(練り棒ともいわれる)に太い2本の丸太に横棒を井桁に組む。台車中心に心木を刺し、その心木には下側から「祝田祭(砺波では「御神燈」と書く町は非常に少ない)」や「新富町」「太郎丸上村」など町名・常会名が書かれた田楽(でんがく)といわれる長方形の立方体の行燈、その前後には吊物といわれる行燈、その上に傘に水引幕を張った腰巻(傘鉾〔かさぼこ〕)、そして最上部には山車といわれる御所車や神輿、舟形を模った行燈がのせられている。田楽、釣り物、山車は、数ヶ月掛け木枠や竹枠針金を用い立体的に形を作り、和紙に色とりどりの彩色を施し最後に蝋引きを施し貼る。夜になり中に火が燈ると、山車や吊物が鮮やかに立体的に浮かびあがる。